頭痛とは頭部の一部、あるいは全体の痛みの総称です。後頭部と首の境界、眼の奥の痛みも頭痛として扱います。

頭痛は、熱や腹痛と同様に症状の名称ですが、慢性的に頭痛発作を繰り返す場合には病名として扱い「頭痛症」としています。

日常的に頭痛に悩む、いわゆる「頭痛もち」の人は多いもの。発症しやすい条件や痛みの抑え方を把握し、自分なりの対策を持つのが大切です。一方で、いつもと違う強い頭痛には心配な病気が隠れている可能性も。まずは、頭痛のメカニズムと原因、見分け方を知りましょう。

外来初診患者の約10%が頭痛を主訴とすると言うデータがあります。

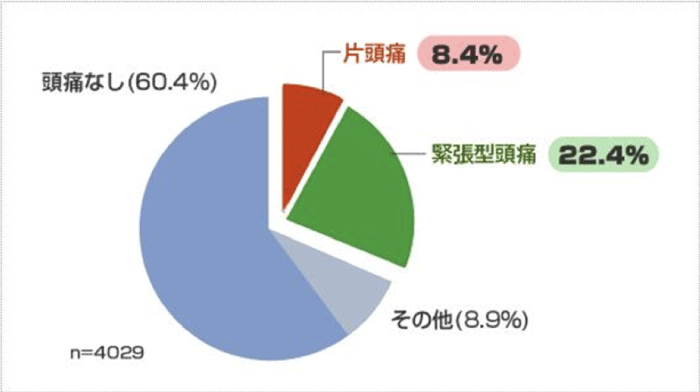

日本人の3〜4人に1人(約3000万人)が「頭痛持ち」と言われ、そのうち2200万人が緊張性頭痛、840万人が偏頭痛、1万人が群発頭痛といわれています。

さらに、くも膜下出血などによる頭痛は、毎年約 1万人〜 3万人に発生するとされています。

また世界中で、日常生活に支障を及ぼす頭痛を、最低 40%の人が経験すると言われています。

男性よりも女性のほうが頭痛の症状を訴えることが多く、筋緊張性頭痛の6割、片頭痛の8割が女性とされています。

女性が訴えることが多い頭痛の1つにPMS(生理前症候群)に伴うものがありますが、これは生理中にエストロゲンが血中から減少し、セロトニンに何らかの影響を与えて片頭痛を引き起こしやすくなるからではないかとも考えられています。

普段感じる頭痛の多くは、他に原因となる病気のない「一次性頭痛」です。よく頭痛に見舞われる人だったら、ストレスや生活習慣、姿勢などがきっかけで起こった際に「ああ、前と同じような頭痛だな」という感覚があるかもしれません。

一方、病気などの原因によって引き起こされる頭痛は「二次性頭痛」といいます。特に見逃すと危険性が高い病気、また医師のもとできちんと治療を受ける必要がある病気としては、くも膜下出血、脳腫瘍、慢性硬膜下出血、高血圧性脳症、副鼻腔炎、うつ病などがあります。

一次性頭痛には大きく分けると片頭痛・緊張型頭痛・群発性頭痛の3つのタイプがあり、それぞれ頭痛を誘発する要因や対処法が異なります。自分の頭痛はどのタイプにあたるのかを把握してそれに合った対策をとることが大切です。

日本人の約1/3の方が悩まされている慢性頭痛は大きく3つに分類されます

緊張型頭痛

締めつけられるような痛み

片頭痛

脈打つ(ズキンズキン)痛み

群発性頭痛

強烈な痛み

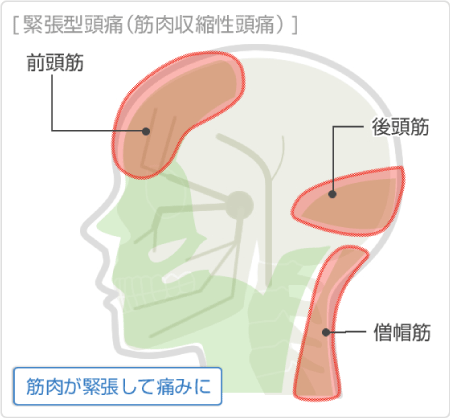

一次性頭痛のなかで最も多いとされるのが緊張型頭痛です。

後頭部、こめかみ、額を中心に頭重感や圧迫感または締めつけられるような痛みがジワジワと発生し、しばらく続きます。光か音のどちらかに過敏になる人もいますが、片頭痛のように吐き気や嘔吐が発生することはなく、体を動かした際に痛みが悪化することもありません。痛みの強さは軽度~中程度で、日常生活に支障が出ることは少ないようです。

主な原因は、頭、首、肩の筋肉の緊張によって血行が悪くなることとされていますが、ストレスなどの神経的な緊張が引き金となることもあると考えられています。

なお、緊張型頭痛のある人が片頭痛を起こす混合型もあります。

この頭痛を引き起こす原因としては次のようなことが考えられます。

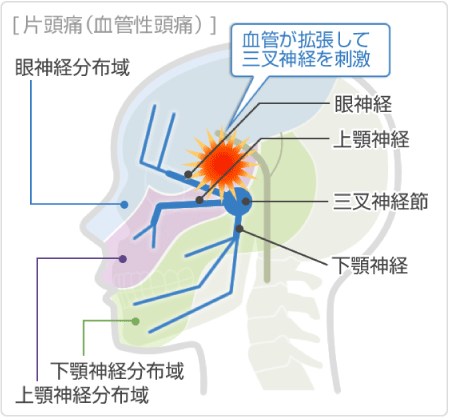

片頭痛は、頭の片側(または両側)が脈打つようにズキズキと痛む頭痛です。

吐き気、嘔吐を伴うことがあり、光・音に敏感になるなどの症状があります。痛みは強く、治療をしなければ4~72時間ほど持続し、体を動かしたり入浴したりすると悪化するのが特徴です。原因はまだはっきりしていませんが、何らかの刺激が三叉神経(脳から直接出ている神経)の刺激につながり、さらに連鎖反応的に血管の拡張や炎症が発生していくためと考えられています。

片頭痛が起こる前には、目の前がチカチカする、目が回るなどの前兆が現れることがあります。20~40歳代の女性に多くみられ、月経時やその前後に発症するケースも多くみられます。妊娠中は、一時的に片頭痛が軽減される人が多数いますが、半数の人は出産後1ヵ月程度で再発します。

最近は医療用成分でよく効く薬がありますので、専門医の診療を受けましょう。ただし、くも膜下出血などの重大な疾患を片頭痛と間違える危険性があるので慎重な判断が必要です。

この頭痛を引き起こす原因としては次のようなことが考えられます。

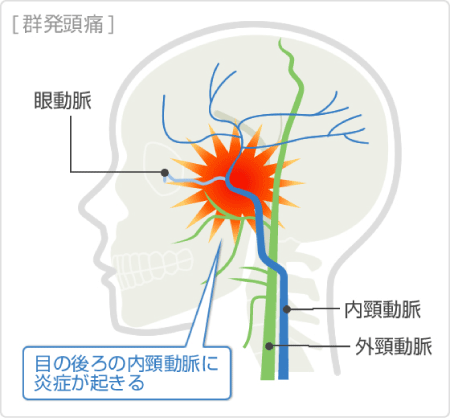

頭の片側に頭痛が現れ、それと同じ側の目や鼻、耳などに異常が現れる頭痛を「群発性頭痛」といいます。

原因は正確には解明されていませんが、脳の視床下部という場所に関係しているといわれています。

群発頭痛は左右どちらかの目の周囲からこめかみのあたり(前頭部~側頭部)にかけての激しい痛みと、痛むほうの目の充血、涙、鼻水、鼻づまり、まぶたの下垂などといった症状を伴うのが特徴で、痛み発作は1日に2~8回繰り返され、数日~3ヵ月ほどの間、集中して続きます(群発期)。頭痛が起こらない時期を経て、また群発期がやってくる場合(反復性群発頭痛)や、群発期が年中続く場合(慢性群発頭痛)もあります。

発症年齢は20~40歳で、男性に多い傾向がありましたが、近年、男女差は徐々に減少する傾向にあります。痛みが起こるメカニズムとしては、目の奥の動脈の拡張が原因でうっ血や炎症が起こり頭痛につながるという説、眼や上顎、下顎に向かって走る三叉神経の活動が過剰に高まることによって発生するという説などが考えられています。

睡眠中に起こることが多く、激痛で目が覚めることがあります。この頭痛を引き起こす原因としては次のようなことが考えられます。

基本的に頭痛の治療は薬物療法などの対症療法が用いられます。

しかし、これら薬物を長期に渡って常用することにより体が薬に慣れ、効きにくくなったり、「薬の効果が切れる → 薬を飲む」という悪循環に陥り「薬物乱用頭痛」と言われる症状が起こることがあるため注意が必要です。また、頭痛治療薬服用中にアルコール飲料を飲むことは、胃をあらす原因になったり、薬剤によっては体内で毒性の高い物質に変化するなどの弊害を起こす場合があります。

脳の疾患がある場合は、その原因を取り除く治療も行われます。

緊張性頭痛…消炎鎮痛薬(痛止め)や漢方薬、筋弛緩薬

片頭痛…専用薬、鎮痛剤(発作時)予防薬(頻発時) 最近では、注射薬や点鼻薬などの方法で投与できる専用薬もあります。

群発性頭痛…15分間程度の酸素吸入(発作時)血管を収縮させる注射 など…

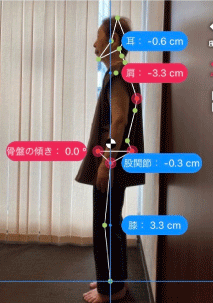

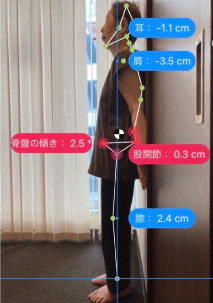

頭痛はさまざまな要因から発症するため、マッサージだけでは、根本からの改善をする事はできません。運動によって首や肩の筋肉を柔軟にし、強化することや、首肩に負担がかからないよう正しい姿勢を維持することも大切です。また、初期の処置を間違えてしまうと症状悪化に繋がりかねません。頭痛は痛みに対してだけではなく、身体的・精神的ストレス・食事・生活習慣などを細かくチェックする必要があります。

当院では頭痛を正しく判断するために自律神経の分析を行います。自律神経の交感神経と副交感神経のバランスが崩れると様々な症状が起こり、正常に神経が機能しません。診断結果を元に、的確なアプローチと対策をしていきます。

リアライン・コアは、体の中心(コア)を構成する骨盤と胸郭の歪みを整えるための運動補助具です。骨盤・胸郭に「歪み(非対称性)」が生じると、背骨全体だけでなく、肩や首、股関節の運動機能にも悪影響を及ぼす可能性があります。

ES-530の立体動態波を使い、細胞の活性化が期待できます。3次元刺激が可能な立体動態波によるフェイシャルケアです。3つの電極をお顔にあてて、中周波を立体的に交差させる事で皮膚表面、筋肉に刺激を与えます。表情筋(普段使っている筋肉、使っていない筋肉)を機械で動かして、体内深部から表面細胞への活性化を促しつつ、手(指)で触れないような深部までも刺激できるという事です。

様々な要因を1つずつ丁寧に解決していくことにより、仕事やプライベートはもちろん、これからの長い人生をより良い方向性で送ることができます

私たちは、頭痛による症状が解消に向かうために自宅でも行えるストレッチや体操をお伝えしていきます。他にも日常生活での食事・栄養指導・姿勢指導・運動指導までを行い、再発防止に努めていきます。 初めて頭痛症状が出てしまっている方はもちろん、今まで長く頭痛に悩んでいる方、治療を受けても数日で辛くなる方など、是非一度当院の治療を受けてみてください。

筋の過緊張を緩め、循環を改善

痛みの部位を中心に、頭部や頸肩部の筋緊張、圧痛、硬結などの反応点に施術します。

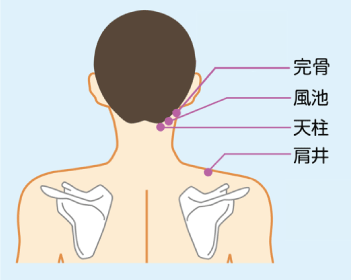

【処方例】 天柱、風池、肩井、懸顱(けんろ)

自律神経系を調整、血管運動の安定

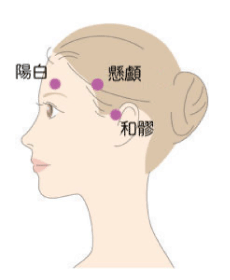

頭蓋血管上の圧痛や高潔などの反応点に施術します。

【処方例】 天柱、完骨、和髎(わりょう)、陽白

※片頭痛と群発性頭痛に関しては、血流促進による症状増悪の可能性もあるため、血流を他所へ誘導する施術も並行して行います。

東洋医学的には、①外感の邪気 ②内傷(体の内部バランスの乱れや循環不良など)によって頭痛が発生すると考えられています。上記のような西洋的な考え方に加え東洋医学的な原因も探り、治療を行います。

新型コロナウィルス流行によるワクチン接種や、マスク着用による身体の緊張が高まることによる不定愁訴(※1)が増えてます。

(※1)診察や検査を受けても、はっきりとした疾患が特定できず、様々な症状を訴える状態。

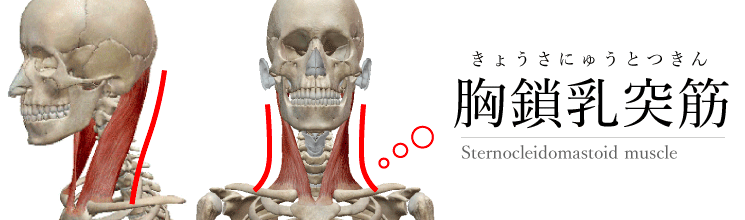

特にマスク着用時、口呼吸になることにより「胸鎖乳突筋」の筋緊張が常時高くなります。この筋肉が緊張してしまうと、疲労が溜まり、血行不良を起こします。血流循環に障害が起きると疲労物質が溜まり痛みや痺れを発生する原因となります。また副交感神経の働きが悪くなり、自律神経の失調にも影響があります。

胸鎖乳突筋の筋緊張が常時高くなると、下を走行する頚動脈の絞扼障害が発生します。

頚動脈の絞扼障害が発生すると、大脳や聴覚器に送られる血流のスムーズさがなくなります。

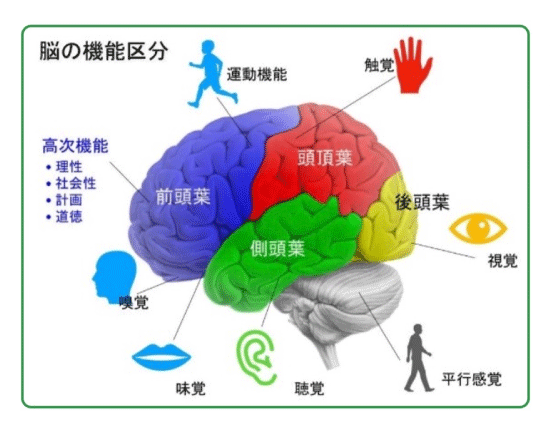

脳は各部位が様々な領域に細分類され、それぞれ異なった機能を担っています。例えば大脳皮質は、細胞構築の差により52領域に細分類されています。このような機能局在は中枢神経の全領域に存在し、脊髄においては、分節ごとに手や足の体性感覚や運動機能を有する体部位局在を有しています。脳への酸素供給が減少すると、各細胞への栄養が滞り、機能低下を起こしかねません。

当院では、エコー、超音波医療器、徒手、リハビリ体操などをプログラムし、その方のめまいの改善に取り組んでいます。

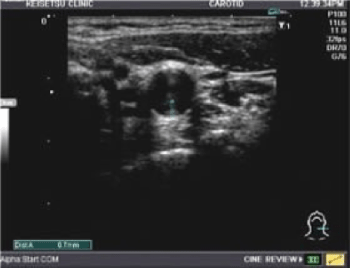

2Dエコー(超音波検査)を用いて検査をします。2Dエコーは筋肉、腱、靭帯などの軟部組織の観察に優れています。

レントゲンやCTには映らない痛みの原因、つまり観察が不可能なトリガーポイント、筋線維、靭帯、腱などの軟部組織が原因の場合、この2Dエコー(超音波検査)が大変有効です。

首には、筋肉と神経が複雑に入り組み、そこに、脳に栄養を送る太い血管が通っています。呼吸法や姿勢矯正を行うことで、可動範囲の拡大や柔軟性の向上を目指します。早期の改善をめざすため、一人一人に合わせたカウンセリング、カスタマイズ施術、オーダーメード施術をご提供します。

ピンポイントで超音波を非温熱効果もしくは温熱効果のどちらかで照射します。

超音波→深部熱による脊髄動脈及び動脈叢の血流増大。

さらに高周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器(アストロン)を使用し、高周波で筋肉の緊張の緩和し、痛みの伝達を抑制する効果を期待できます。

セルフケアを自宅で行う際には以下の注意事項を守ることが重要です。

※効果の変化: 痛みが増えたり、新たな症状が出た場合は、すぐに停止し、医療専門家に相談してください。

※時間をかける: 時間をかけて行うことが重要です。急いで行うと筋肉が適切にリラックスできず、効果が得られません。

※適度な強度: 強度が強すぎるケアは筋肉にダメージを与える可能性があります。痛みを感じる場合は、強度を下げるか中止してください。

バランスは筋肉や骨の問題だけでなく緊張したカラダは呼吸を浅くし、全身の代謝を下げてしまい、不定愁訴や難病の原因ともなるといわれてます。ご自宅で簡単にできる体操をしっかりと指導します。

© Copyright (C) All Rights Reserved..