オーダーメイドインソールは、足や膝の痛みを和らげるために、患者様一人ひとりの足に合わせて作られた靴の中敷きです。靴にインソールを入れることで、足だけでなく体全体にさまざまなメリットが得られます。左右の足裏に均等に重心をかけることで、筋肉に無駄な緊張がなくなり、正しい姿勢を保つことができます。

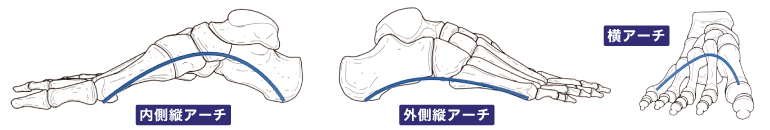

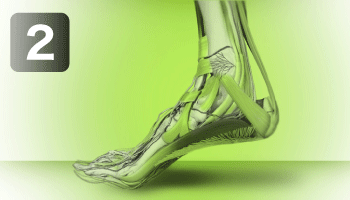

本来人間は左右の踵、親指と小指の付け根の三点で身体を支えられると安定して立つことができます。さらに足裏を三点の重心で支えることにより土踏まずのアーチが形成されます。縦横のアーチ構造は地面に足が接地し下向きに力が加わった際に地面からの衝撃を吸収し、足や足関節、膝関節、腰などへの負担を軽減する重要なクッションの役割を担っています。

しかし、左右どちらかに重心を偏らせることや身体を前に傾かせる猫背の体勢が癖になると身体は倒れないように反射的に姿勢を保とうとします。そうすると首・肩・腰などの筋肉は必要以上に緊張するので凝りや痛みが出やすくなり足も疲れやすくなるのです。

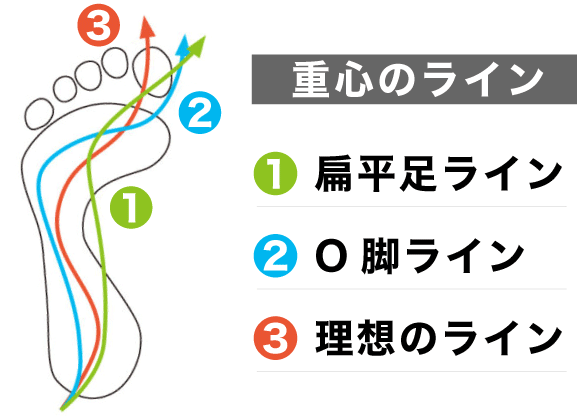

例えば、偏平足の方に多いペンギンのようにあるくぺたぺた歩きや、ヒールを履いた時の前重心になりやすい歩き方の場合、かかとに重心がかかりづらくなります。

歩行時に踵が地面に接地したときに殿筋が働き、次の動きに備えて体を安定させます。しかし、かかと重心がとれないとうまく筋肉が働かずに姿勢が不安定になるので他の筋肉が代償して体を支えようとします。

アンバランスな歩行を続けることで、正しい姿勢を保とうとして筋肉が代償しバランスをとろうとしたり、本来使うべき筋肉が使われないためどんどんバランスが崩れて体への負担が大きくなります。この積み重ねで体への痛みが出たり、疲れやすさやさらにはタコや魚の目、角質の肥厚などの症状にもつながることもあります。

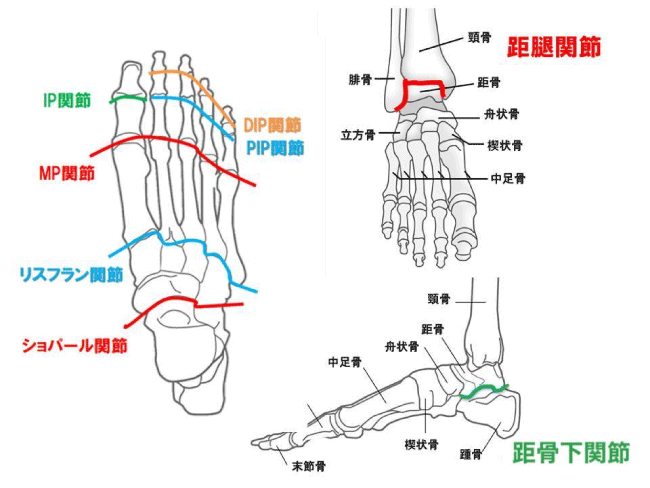

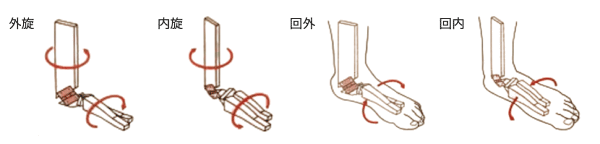

距腿関節と距骨下関節は靱帯を共用し複合体として機能し、常に連動して動く二重関節機構を持つ

・脛骨側が凹、距骨側が凸のらせん関節(ほぞ穴状構造)…骨の安定性が高い

・重心移動で過剰な捻りの力が生じやすい部位(小さな関節面で大きな荷重を受けている)

・主な働き:足関節の底背屈(しかし構造上、複雑かつ多様な動きが可能)

・背屈時:距骨がはまり込み関節は安定、底屈時:関節に遊びをもたらす

・多くの関節筋が距腿関節を跨いで走行しているため炎症や浮腫による滑走障害を生じやすい

=関節可動域制限や局所的にかかるメカニカルストレスの影響を受けやすい

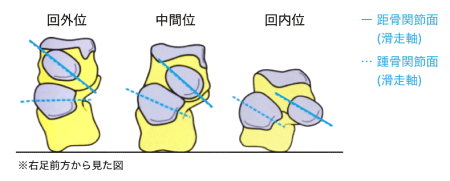

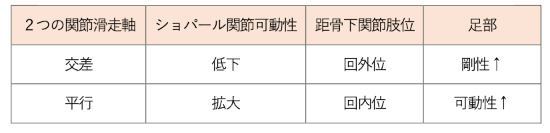

・ショパール関節の可動・固定性に影響を与える

歩行に絡めて考えると、

立脚終期で距骨下関節…回外(足部の剛性を高め前足部で地面を蹴る準備)

立脚の初期で足部…回内(足部を柔軟にし、衝撃吸収と荷重応答の準備を行う)

※稼働範囲は小さいが、足部の起点関節として、足部機能の良し悪しを左右する非常に重要な部位

歩行に重要な踵接地時の衝撃吸収や、前方へのスムーズな重心移動を可能にし、効率的な歩行をする上で欠かす事のできない足部に存在する3つの回転軸の機能を指します。前に進むには、下降する身体重心を前方向の動きへの変換作業が必要です。

踵接地~足底接地(踵を中心に回転する)

一気に最下点へ下降し、様々な筋群の作用で床からの衝撃を軽減しています。そして、踵骨の形状(球体)を生かして回転運動が生じます。(回転運動は、関節の向いた一方向のみ)

…踵接地時の後足部アライメント、接地の強弱

・回内足:内側に踵骨が強く倒れこむことが多い

・回外足:床に対して踵骨のコンタクトが強く衝撃吸収機能が乏しい方が多い

足底接地〜踵離地直前(足関節を中心に回転する)

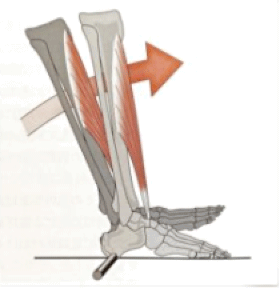

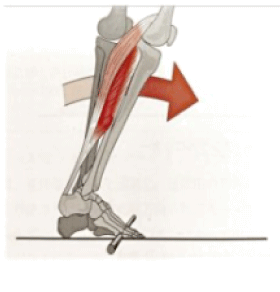

立脚中期を過ぎると身体は、重力で前方への回転力を受けます。この重力作用に対して、ヒラメ筋が下腿三頭筋と共同し下腿の倒れこみの程度と速度を制御しています。

※この筋群の働きがないと、歩幅の狭い歩行になります。

…足関節の背屈の程度

背屈制限がある場合、下腿の前方倒れこみが不十分なため、踵離 地が早まったり、足先を外側に向けて歩くといった代償動作が多く発生します。

踵離地〜爪先離地(MP (中足趾節間)関節を中心に回転する)

立脚中期〜反対側下肢の踵接地にかけて身体重心が一気に最下点へ下降しますが、歩幅の確保には、足関節中心の回転運動からMP関節を中心とした回転運動にシフトし身体重心の下降を穏やかにする必要があります。

上記以外にも、母趾側と小趾側に回転軸が存在し、方向転換を容易にすることができます。(あらゆる方向への転換が可能)この機能のおかげで、様々な路面環境や方向転換、急なターンなどに対応できます。

…MP関節の背屈程度、進行方向に対しての足先の向き、極端な荷重を偏り蹴り出しの有無(母趾球、小趾球)

歩行観察時、ロッカー機能の解釈のもと以下のような各回転軸に着目して問題点抽出をします。

• どの回転軸で前方への推進力を阻害しているか?

• 歩幅が広がらない要因はどこか?

• 関節可動性は十分なのか?

• 蹴り出しの方向は正しいか? など…

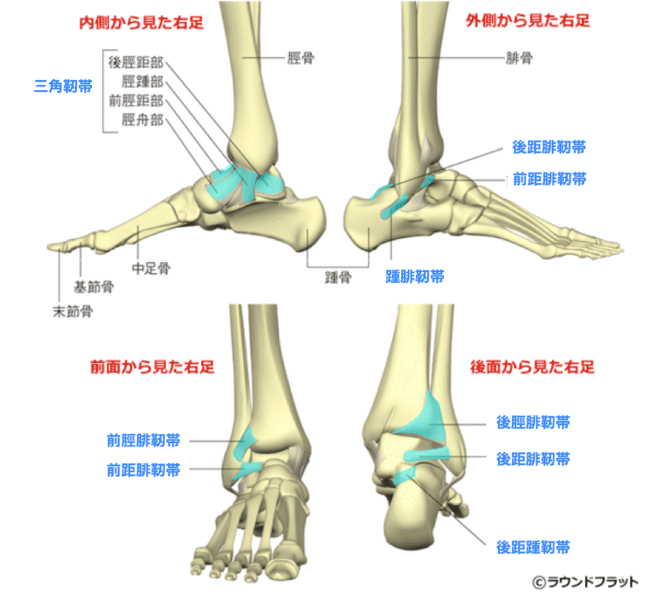

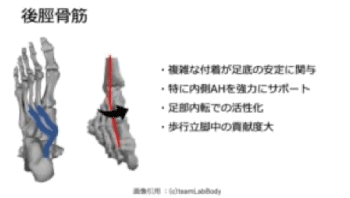

クロスサポートメカニズムとは、足底で交差する⻑腓骨筋と後脛骨筋が足部を安定させる機能を指します。

特に足関節底屈時に作用し、底屈に伴う内反を制動しています。機能不全が起こると、足関節不安 定性、反復捻挫、さらに膝疾患とも関わってきます。

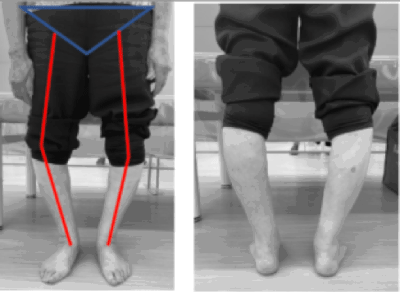

インソール処方の患者さんに多く見られる代表的なアライメントの1つです。(膝関節内反ー足部回内)傷病名的には、変形性膝関節症、シンスプリント、有痛性外脛骨、反復捻挫など… 高齢者や サッカー競技者に多く見られます。

一見、小趾側に荷重がかかり過ぎているため、「外側を高くする」と考えがちですが、実際は、外側を上げれば更に膝の回内(O脚)を誘導し、助⻑してしまいます。

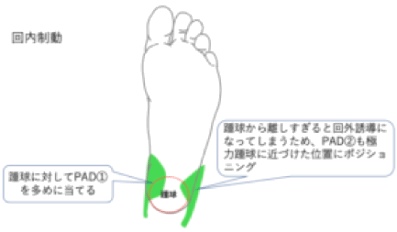

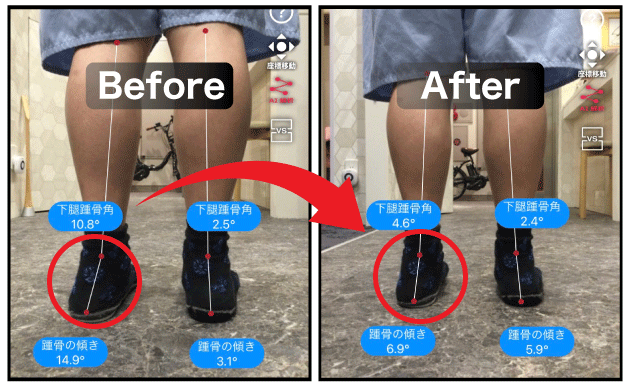

正しい対処は、【回内(O脚)をブロックする】=回内制動:代償的に小趾側に荷重がかかっている場合が多いため、回内を制動するサポートを行います。

インソールは靴の中に入れて使用するため、普段の生活の中で足の症状の改善や足にかかる負担を軽減することが可能です。

インソール作成後のアフターフォローや歩行指導などもしっかり行っていきます。また、生活上での使用感など経過をみながらの微調整をしてより生活に溶け込めるようなインソールに仕上げていきます。

体に合ったインソールをいれることで足本来の機能を引き出し、足のアーチがしっかりサポートされ、正しい重心がかけやすくなります。パフォーマンスアップ、持久力向上、疲労軽減、筋肉や人体へのストレスも軽減され、普段の歩き方も楽になります。

専門家が患者さん一人一人の足の状態を測定したうえで、その人に合ったインソールを処方するので、足本来の機能を回復させ、身体のバランスを整いやすくしていきます。

患者さんはメディカルジャパンで使用しているDIMOCOを気に入り「最高」と言ってくれてましたが、さらに歩きやすくする事に、成功しました。載距突起の下方には長母趾屈筋が通過しており内側アーチの形成や外反母趾とも関わりの深い部分になります。

※載距突起部分をイエローシリコンにて補填してます。

靴の正しい履き方指導から始まり、足踏みや片足立ちで体のバランスを確認し、通常の歩行を評価。主観的な評価だけではなく、同じ距離をあるいた秒数や動画を活用して客観的な評価を通じて、足の特徴や歩行パターンを正確に把握し最適なメディカルインソールを作成します。

メディカルインソールは、足の形やアライメントを整え、足底にかかる負担を減らす役割が期待されます。これにより、母指を上げる動作などの際に足へのストレスが均等に分散され、足がしっかりとサポートされて安定感が増します。足のアーチをしっかりとサポートすることで、足全体の動きが改善され、母指上げ時の不快感や疲労が軽減される効果が期待されます。

© Copyright (C) All Rights Reserved..